Chile y la Ley de Etiquetado: cómo un octógono negro cambió el consumo en América Latina

En 2016, Chile se transformó en el primer país del mundo en implementar una ley que obligaba a las empresas de alimentos a advertir claramente en el envase si sus productos eran altos en azúcar, grasas, calorías o sodio.

El pequeño octógono negro con letras blancas que dice “ALTO EN” se convirtió en un ícono de salud pública, pero también en un símbolo de resistencia frente a las estrategias del marketing global.

Nueve años después, los resultados son contundentes, pero también muestran que el poder de la industria alimentaria sigue buscando formas de adaptarse.

Antes de 2016, Chile tenía una de las tasas de obesidad más altas de América Latina, especialmente en población infantil. Según el Ministerio de Salud, un 52% de los escolares presentaba exceso de peso.

Frente a esta realidad, la Ley 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad apuntó a cambiar no sólo los hábitos individuales, sino el entorno alimentario completo: desde los supermercados hasta las escuelas.

El modelo fue claro: cuatro sellos de advertencia por cada exceso nutricional, acompañados de tres pilares:

Prohibición de la publicidad dirigida a menores de 14 años.

Prohibición de venta de productos con sellos en colegios.

Incentivo indirecto a la reformulación de productos para evitar los sellos.

🔍 Resultados medibles: menos azúcar, menos calorías, menos marketing infantil

Los estudios del Centro de Investigación en Ambientes Alimentarios (CIAPEC) del INTA y de la Universidad de Carolina del Norte muestran que la ley redujo el consumo de calorías en un 24%, y las compras de bebidas azucaradas cayeron en torno a un 23,7% en los dos primeros años.

Además, más del 20% de los productos procesados fueron reformulados para disminuir azúcares y sodio.

Pero tal vez el cambio más profundo no fue en la góndola, sino en la percepción social: las personas comenzaron a asociar los sellos con riesgo y salud, y eso cambió la conversación pública.

“El sello negro logró lo que años de campañas educativas no habían conseguido: que las personas supieran, en segundos, si un producto era saludable o no”,

explicó la doctora Lorena Rodríguez, del Ministerio de Salud, en un informe de UNESCO (2023).

🧸 La batalla de las mascotas

Antes de la ley, era común ver cajas de cereales con personajes animados, galletas con figuras coleccionables y snacks con colores llamativos pensados para atraer a la infancia.

Desde 2016, todos esos elementos quedaron prohibidos en productos con sellos.

La reacción de las empresas fue inmediata:

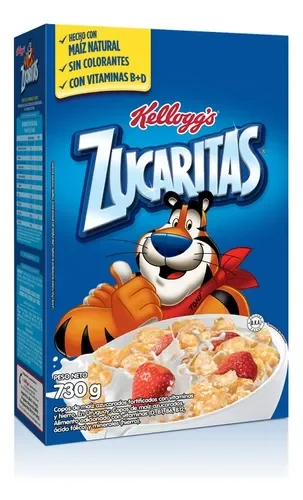

Algunas retiraron sus personajes (como el Tigre Tony de Kellogg’s).

Empaque original

Empaque nuevo luego de la publicación de la ley

Otras intentaron conservarlos lanzando versiones “mini” o “light” que quedaban justo por debajo del umbral técnico para no llevar sello.

También se registraron nuevas estrategias de empaque, como usar colores más neutros o mensajes ambiguos: “0% azúcar añadida” o “fuente de energía natural”, aun en productos altos en calorías.

Según CIAPEC, esta restricción fue una de las medidas más efectivas para proteger a los niños de la publicidad engañosa: la exposición a productos con personajes cayó más del 70% en solo dos años.

⚖️ La resistencia de la industria

Las grandes compañías alimentarias no se quedaron de brazos cruzados. Desde la Asociación de Industriales de Alimentos hasta multinacionales como Kellogg’s, Nestlé y PepsiCo, presentaron recursos judiciales alegando perjuicios económicos y barreras comerciales.

Incluso se plantearon objeciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), bajo el argumento de que los sellos podían constituir una forma de “etiquetado discriminatorio”.

Sin embargo, los tribunales chilenos y los organismos internacionales ratificaron la constitucionalidad y la proporcionalidad de la norma.

Lo que vino después fue una ola de adaptación empresarial:

Reformulación de productos (menos azúcar, sodio o grasa).

Nuevas porciones más pequeñas para evitar superar los umbrales por 100 gramos.

Campañas de marketing “blanco” enfocadas en ingredientes naturales o en responsabilidad social.

🌎 Chile como modelo para el mundo

La experiencia chilena inspiró a varios países. México adoptó los sellos octogonales en 2020, seguidos por Perú, Uruguay, Argentina y Colombia.

Incluso Canadá y Brasil desarrollaron sus propios modelos de advertencia visual basados en el caso chileno.

La UNESCO y la OPS/OMS han reconocido esta política como un “hito en salud pública global” que demuestra cómo la regulación estatal puede proteger al consumidor frente a la asimetría de información.

“Chile cambió la conversación mundial sobre el derecho a saber qué comemos”, destaca el UNESCO Courier (2023).

💸 Más allá de la etiqueta: desafíos pendientes

Aunque el impacto de la ley es innegable, los desafíos persisten:

La obesidad sigue en aumento en ciertos grupos etarios, lo que muestra que el etiquetado no basta sin educación alimentaria y políticas de acceso a alimentos frescos.

Aún existe inequidad territorial: en zonas rurales o de bajos ingresos, los productos ultraprocesados siguen siendo más baratos y accesibles que los frescos.

Falta regulación sobre entornos digitales, donde las marcas siguen dirigiendo publicidad a menores a través de influencers y redes sociales.

La discusión actual en el Congreso chileno busca actualizar los umbrales nutricionales y ampliar la fiscalización hacia plataformas digitales y delivery.

🌱 Un cambio cultural irreversible

El octógono negro cambió más que el envase: cambió el relato de lo que significa comer bien.

En menos de una década, Chile pasó de ser uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo a ser un ejemplo de política preventiva.

Y aunque la industria aún intenta dulcificar sus mensajes, los consumidores hoy leen, comparan y eligen con mayor conciencia.

Porque a veces, una etiqueta pequeña puede representar una gran transformación social.

🟢 ¿Te gustó este contenido?

Suscríbete a nuestro newsletter semanal “El Gramófono” para recibir más información.

También recuerda seguirnos en redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como @por.mara podcast.

Y sigue a nuestro podcast Agenda el Cambio y escucha el episodio completo, 🎧 disponible en Spotify.